Kedaulatan negara di udara merupakan prinsip mendasar dalam hukum internasional. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 dengan tegas menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Namun, dalam praktik politik, prinsip tersebut sering kali tidak berjalan lurus sesuai dengan realitas. Kasus pengelolaan Flight Information Region (FIR) Indonesia–Singapura menunjukkan bagaimana keputusan strategis mengenai kedaulatan udara diambil melalui proses politik yang sarat kompromi, tarik-menarik kepentingan, serta dominasi elit. Untuk memahami hal ini, teori pengambilan keputusan dalam ilmu politik dapat dijadikan kerangka analisis.

Teori Pengambilan Keputusan dalam Ilmu Politik

Dalam literatur klasik, Graham Allison melalui karyanya Essence of Decision mengajukan tiga model analisis dari proses pengambilan keputusan negara. Model pertama adalah Rational Actor Model, yang memandang negara sebagai aktor tunggal yang bertindak rasional dalam memilih alternatif terbaik demi memaksimalkan kepentingan nasional. Model kedua adalah Organizational Process Model, yang melihat keputusan sebagai hasil dari prosedur standar dan rutinitas organisasi, bukan kalkulasi rasional murni. Model ketiga adalah Bureaucratic Politics Model, yang menekankan bahwa keputusan negara merupakan hasil tarik-menarik antar birokrasi dan elit politik dengan kepentingan berbeda. Selain itu, teori elit dari C. Wright Mills memberikan sudut pandang lain. Dalam bukunya The Power Elite, Mills menegaskan bahwa keputusan-keputusan penting dalam negara modern tidak pernah benar-benar mewakili kehendak rakyat, melainkan ditentukan oleh kelompok kecil elit politik, militer, dan ekonomi yang memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan. Perspektif ini penting untuk memahami bahwa keputusan strategis seperti FIR lebih merupakan hasil kompromi elit daripada cerminan aspirasi nasional secara menyeluruh.

Kasus FIR Indonesia–Singapura

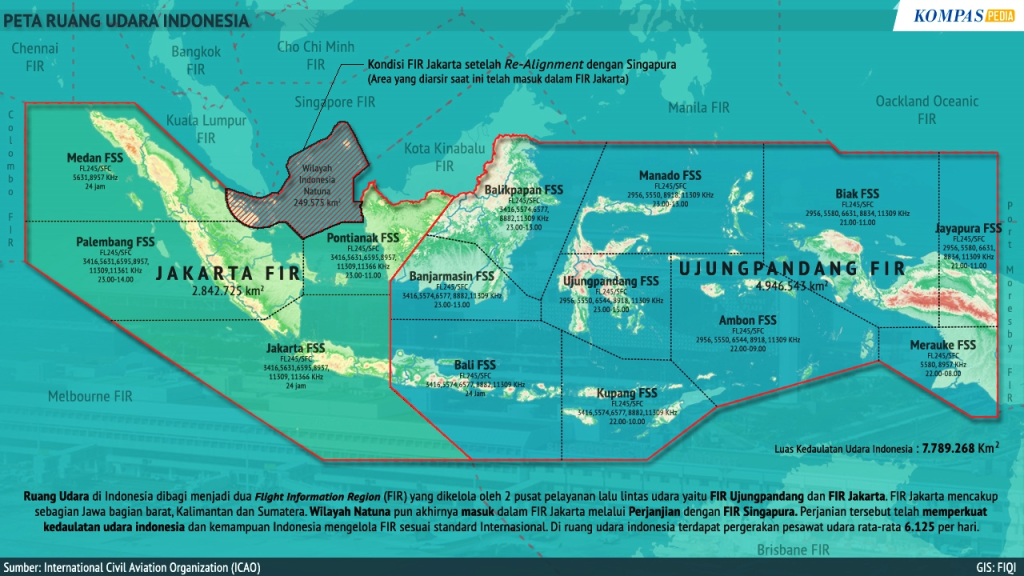

Sejak tahun 1946, FIR di atas wilayah Natuna dan Kepulauan Riau ditetapkan ICAO berada di bawah kendali Singapura dengan alasan kapasitas teknis Indonesia yang belum memadai. Secara hukum, FIR tidak identik dengan kedaulatan, melainkan berkaitan dengan pelayanan navigasi penerbangan. Namun secara politik, penguasaan FIR menyentuh langsung isu kedaulatan udara Indonesia. Instruksi Presiden Joko Widodo tahun 2015 untuk segera mengambil alih FIR mencerminkan kesadaran strategis bahwa persoalan ini terkait harga diri bangsa. Ironisnya, pada tahun 2022 Indonesia justru menandatangani perjanjian bilateral dengan Singapura yang menegaskan kembali delegasi pengelolaan sebagian wilayah udara Ex FIR Singapura kepada otoritas penerbangan Singapura untuk jangka waktu 25 tahun dan akan diperpanjang. Jika dianalisis dengan Rational Actor Model, keputusan ini bisa dipahami sebagai langkah pragmatis untuk menjamin keselamatan penerbangan internasional dan efisiensi operasional, mengingat Singapura memiliki infrastruktur navigasi yang lebih canggih. Namun, dengan Bureaucratic Politics Model, keputusan ini tampak sebagai hasil tarik menarik kepentingan antar lembaga di Indonesia. Mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, hingga TNI Angkatan Udara, yang memiliki pandangan berbeda tentang prioritas antara diplomasi, teknis navigasi, dan aspek pertahanan negara.

Dari perspektif elitisme politik, keputusan FIR 2022 mencerminkan dominasi segelintir elit yang bernegosiasi langsung dengan Singapura. Keputusan ini diambil tanpa partisipasi luas publik, dan lebih merepresentasikan kompromi diplomatik elit daripada semangat kedaulatan penuh sebagaimana dituntut oleh Konvensi Chicago 1944.

Refleksi Kritis

Kasus FIR memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum internasional dan realitas politik domestik maupun global. Secara normatif, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas udara di wilayahnya. Namun secara politik, keterbatasan kapasitas, kebutuhan pragmatis, serta dominasi elit dalam pengambilan keputusan menjadikan kedaulatan itu dapat dinegosiasikan dan pada akhirnya didelegasikan kembali. Teori pengambilan keputusan membantu menjelaskan hal ini yakni model rasional menyoroti kalkulasi manfaat, model birokratis menyingkap tarik-menarik institusional, dan teori elit memperlihatkan dominasi kelompok kecil dalam menentukan arah kebijakan.

Lebih jauh lagi, persoalan pengelolaan Flight Information Region (FIR) Singapura sesungguhnya tidak hanya berhenti pada ranah teknis pelayanan navigasi udara, tetapi sekali lagi, ia mencerminkan tarik-menarik institusional antara berbagai aktor negara. Sejak awal, FIR di atas sebagian wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna diberikan kepada Singapura pada masa kolonial atas dasar pertimbangan kapasitas teknis dan efisiensi. Namun, seiring perkembangan geopolitik dan kesadaran kedaulatan nasional, FIR ini menjadi arena kontestasi antar institusi di Indonesia baik sipil maupun militer yang memiliki kepentingan berbeda terhadap ruang udara. Di satu sisi, institusi sipil penerbangan seperti Kementerian Perhubungan dan AirNav Indonesia memandang FIR terutama dari sudut keselamatan, efisiensi penerbangan, dan integrasi sistem transportasi udara global. Mereka cenderung menekankan standar International Civil Aviation Organization (ICAO) dan mengedepankan argumen bahwa pengelolaan FIR adalah persoalan pelayanan (service), bukan kedaulatan. Perspektif ini mendorong sikap lebih akomodatif terhadap kerja sama dengan Singapura, selama kapasitas teknis Indonesia belum sepenuhnya siap.

Sebaliknya, institusi pertahanan dan keamanan, khususnya TNI Angkatan Udara melihat FIR sebagai instrumen strategis dalam menjaga air defense identification zone (ADIZ), kontrol wilayah udara, serta respons terhadap potensi ancaman militer. Dalam pandangan militer, penyerahan FIR ke negara lain jelas jelas mengurangi kemampuan negara dalam melakukan deteksi dini, pengendalian pergerakan pesawat, serta law enforcement terhadap pelanggaran wilayah udara kedaulatan. Karena itu, bagi TNI AU, isu FIR tidak bisa dilepaskan dari konteks kedaulatan negara yang bersifat mutlak dan eksklusif. Manifestasi dari itu semua terlihat jelas di permukaan ketika sepanjang proses perundingan tentang FIR Singapura yang sarat dengan masalah pertahanan keamanan tampak yang dominan menjadi koordinator bukan institusi yang menangani masalah pertahanan keamanan dalam hal ini Kemhan RI. Proses perundingan tentang FIR Singapura di motori oleh Kemenko Marves, institusi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan pengelolaan wilayah udara nasional.

Demikianlah, pengelolaan wilayah udara nasional Ex FIR Singapura pada perjanjian Indonesia Singapura 2022 menjadi ilustrasi tentang bagaimana kedaulatan negara di udara tidak hanya ditentukan oleh hukum internasional, tetapi juga oleh proses politik yang sarat kompromi dan elitisme. Teori pengambilan keputusan memperlihatkan bahwa pilihan strategis negara tidak pernah sederhana. Ia adalah hasil dari kalkulasi rasional, keterbatasan organisasi, serta dominasi elit politik yang pada akhirnya mendefinisikan kembali makna kedaulatan dalam praktik.

Jakarta 23 September 2025

Chappy Hakim Pusat Studi Air Power Indonesia

Disusun, dirangkum dari berbagai sumber dan AI