Oleh: Chappy Hakim

Jakarta, 18 September 2025

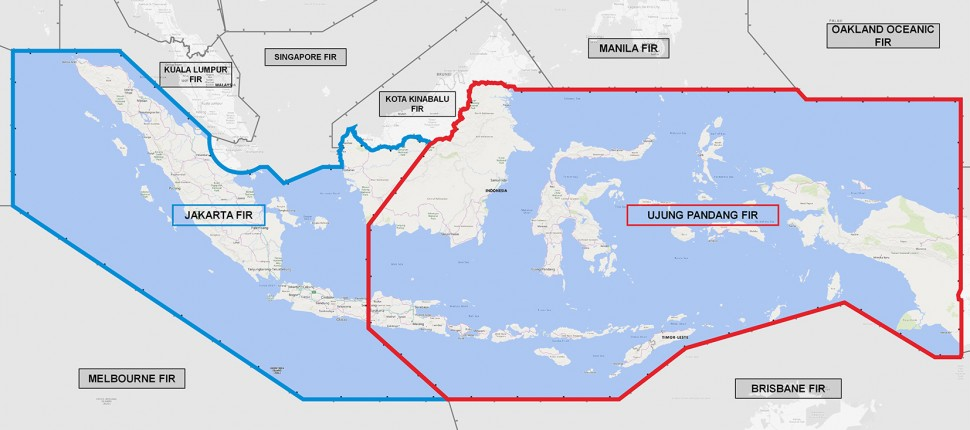

Pada awal tahun 2022, pemerintah Indonesia mengumumkan kesepakatan penting dengan Singapura yaitu tentang pendelegasian kembali pengelolaan wilayah udara EX Flight Information Region (FIR) Singapura. Inti dari perjanjian ini adalah pengalihan tanggung jawab pengaturan lalu lintas udara (air traffic services) untuk wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya berada di bawah naungan FIR Singapura kembali kepada Indonesia. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan teknis operasional untuk wilayah tertentu tersebut didelegasikan kembali kepada Singapore Air Traffic Control (SATCC), sebuah badan di bawah otoritas Singapura. Keputusan yang diklaim sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi ini, sesungguhnya bukan sekadar memorandum teknikal di atas kertas. Ia adalah laksana sebuah cermin. Sebuah cermin yang memantulkan realitas kekuasaan yang sesungguhnya di republik ini. Di balik narasi resmi, tersembunyi sebuah drama klasik tentang siapa yang benar-benar memegang kendali atas keputusan-keputusan strategis nasional.

Untuk memahami dinamika di balik kesepakatan yang menyentuh urat nadi kedaulatan negara ini, kita perlu melampaui analisis hukum internasional dan teknik penerbangan. Kita memerlukan sebuah pisau analisis yang sanggup membedah kuasa-kuasa tersembunyi yang bermain. Pisau itu adalah teori “Power Elite” dari sosiolog Amerika, C. Wright Mills. Pada intinya, Mills berargumen bahwa dalam masyarakat modern, kekuasaan tidak tersebar secara demokratis, melainkan terkonsentrasi pada segelintir kecil elit yang terintegrasi dari tiga pilar yang terdiri dari politik, militer, dan korporasi besar. Mereka membentuk jaringan yang eksklusif, bertukar posisi, dan mengambil keputusan-keputusan strategis dalam lingkaran tertutup, jauh dari partisipasi dan pengawasan publik. Rakyat banyak, dalam teori ini, hanyalah menjadi penonton yang pasif.

Bagaimana lensa Mills ini membantu kita membaca perjanjian FIR 2022? Pertama adalah keputusan untuk mendelegasikan pengelolaan wilayah udara, sebuah domain yang secara konstitusional merupakan bagian dari kedaulatan negara jelas bukan keputusan teknis biasa. Ini adalah keputusan politik tingkat tinggi yang melibatkan Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Proses tersebut berlangsung tertutup, negosiasi dilakukan dalam paket kesepakatan yang lebih luas (termasuk ekstradisi dan pertahanan), dan DPR serta masyarakat luas hanya diberi tahu setelah segalanya telah final. Pola ini sangat sesuai dengan tesis Mills yakni isu-isu strategis dan berdaulat diputuskan oleh segelintir elit, bukan melalui proses demokratis yang partisipatif.

Kedua, kasus FIR ini dengan gamblang menunjukkan persilangan ketiga pilar kekuasaan ala Mills. Elit politik terlibat untuk memenuhi agenda diplomasi bilateral. Elit militer/pertahanan memiliki kepentingan vital karena FIR menyangkut pengawasan ruang udara strategis, terutama di sekitar Natuna dan Selat Malaka yang sensitif. Sementara itu, elit ekonomi/korporasi mulai dari AirNav Indonesia, operator bandara, hingga maskapai penerbangan memiliki kepentingan atas kelancaran arus lalu lintas udara dan keuntungan finansial yang menyertainya. Ketiga kepentingan ini berkelindan, berkompromi, dan akhirnya melahirkan sebuah kebijakan yang lebih merefleksikan kesepakatan mereka daripada suara rakyat yang berdaulat.

Ketiga, teori Power Elite membantu kita mengidentifikasi pola sirkulasi dan keeksklusifan. Individu-individu yang sama sering kali bermunculan dalam pengambilan keputusan strategis di berbagai sektor. Seorang jenderal pensiunan yang duduk di jabatan penting insitusi negara, atau seorang birokrat tinggi yang memiliki koneksi kuat dengan dunia usaha. Lingkaran inilah yang kemudian membuat keputusan-keputusan besar, menciptakan sebuah homogenitas kepentingan yang sulit ditembus oleh suara dari luar. Yang paling mengkhawatirkan dari semua ini adalah kesenjangan demokrasi yang diungkap oleh analisis ini. UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan atas udara kita justru “diperdagangkan” dalam meja perundingan segelintir elit. Rakyat, yang semestinya menjadi pemilik sah dari kedaulatan tersebut, hanya menjadi pihak yang dipinggirkan, hanya mendengar hasil akhirnya dari pemberitaan media. Teori Mills menantang ilusi demokrasi formal kita dan mempertanyakan: benarkah kita sungguh-sungguh berdaulat jika keputusan paling penting justru diambil tanpa kita? Dengan menggunakan teori Power Elite, perjanjian FIR 2022 tidak lagi bisa dilihat semata sebagai sebuah kemajuan diplomasi atau efisiensi teknis. Ia harus dilihat sebagai sebuah produk dari kompromi kekuasaan elit yang mungkin mengorbankan makna kedaulatan yang sejati. Analisis hukum internasional dan teknis tentu penting, tetapi tanpa menyelami dimensi kekuasaan yang bermain di baliknya, kita hanya akan memahami kulitnya saja. Oleh karena itu, kesimpulan yang harus kita tarik adalah jelas yaitu negara perlu mereformasi secara mendalam mekanisme pengambilan keputusan untuk hal-hal strategis dan berdaulat. Transparansi, akuntabilitas, pengawasan parlemen yang lebih kuat, dan partisipasi publik yang bermakna bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Jika tidak, kedaulatan kita akan terus menjadi mata uang kompromi yang diperdagangkan oleh segelintir orang di ruang-ruang tertutup, menjauh dari cita-cita konstitusi yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kita harus memastikan bahwa kedaulatan di udara dan di semua bidang benar-benar berada di tangan rakyat, bukan hanya menjadi mainan para power elite, seperti tertuang dalam teori dari Wright Mills.

Jakarta 18 September 2025

Pusat Studi Air Power Indonesia

Dirangkum, disusun dari berbagai sumber