Mencermati Teori ketergantungan (dependency theory) , sebenarnya teori ini lahir dari kekosongan analitis yang ditinggalkan oleh teori modernisasi dalam menjelaskan keterbelakangan ekonomi dan stagnasi politik di Negara berkembang atau Dunia Ketiga. Jika teori modernisasi cenderung melihat pembangunan sebagai proses linier yang mengikuti jejak negara-negara Barat, maka teori ketergantungan justru menawarkan kritik tajam terhadap tatanan global yang timpang itu. Dalam banyak hal, teori ini berakar pada gagasan strukturalisme dan Marxisme klasik, meskipun ia berkembang sebagai suatu pendekatan analitis yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap kondisi negara-negara khususnya di Amerika Latin, Asia, dan Afrika.

Akar Teoritis: Dari Karl Marx ke Cardoso dan Faletto

Seperti diketahui, Karl Marx dalam Das Kapital dan tulisan-tulisan lainnya, memandang sejarah dunia sebagai perjuangan kelas yang dibentuk oleh struktur produksi. Dalam perspektif ini, kapitalisme adalah sistem eksploitasi yang bertumpu pada akumulasi modal melalui pemiskinan kelas pekerja. Pemikiran ini kemudian berkembang antara lain menjadi inspirasi utama bagi banyak teori pembangunan kritis, termasuk teori ketergantungan yang muncul pada dekade 1960-an dan 1970-an.

Fernando Henrique Cardoso dan Enzo Faletto (1979), tokoh utama teori ketergantungan, mengembangkan kerangka yang menyoroti hubungan asimetris antara negara-negara pusat (global North) dan periferi (global South). Dalam karya mereka Dependency and Development in Latin America, mereka menjelaskan bahwa keterbelakangan negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh kegagalan internal, melainkan akibat posisi subordinat dalam sistem ekonomi global. Peter Evans (1979) juga mendalami gagasan ini melalui studi tentang Brasil dan aliansi antara kapital internasional, elite lokal, dan negara sebagai agen pembangunan dependen.

Meskipun demikian, berbeda dari Marxisme ortodoks yang menekankan determinasi struktur kelas secara mutlak, teori ketergantungan versi Cardoso dan Faletto lebih membuka ruang bagi peran aktor, sejarah kolonial, dan formasi sosial lokal. Mereka mengusulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk pembangunan yang masih mungkin dilakukan dalam struktur ketergantungan, meskipun sifatnya terbatas dan bersyarat. Hal ini dikenal dengan istilah “dependent development”, yakni perkembangan yang tetap berada dalam kerangka subordinasi terhadap kapitalisme global.

Hubungan Internasional sebagai Arena Eksploitasi

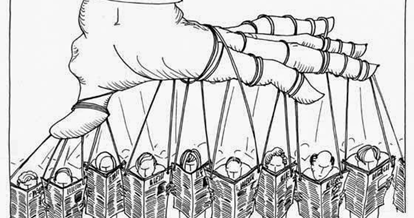

Dalam pandangan teori ketergantungan, sistem kapitalisme dunia menciptakan pembagian kerja internasional yang menguntungkan negara-negara pusat. Negara-negara periferi disubordinasikan untuk menyediakan bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar konsumsi bagi produk industri pusat. Hal ini tidak hanya menjelaskan keterbelakangan ekonomi, tetapi juga proses pengambilan keputusan yang tidak otonom di negara berkembang.

Keputusan politik di negara-negara Dunia Ketiga sering kali harus disesuaikan dengan tekanan eksternal dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, atau negara-negara donor. Contohnya, dalam banyak kasus kebijakan Structural Adjustment Program (SAP), negara-negara berkembang terpaksa melakukan deregulasi ekonomi dan privatisasi demi memperoleh pinjaman, meskipun kebijakan tersebut berdampak buruk pada kesejahteraan sosial masyarakat.

Hubungan ini diperkuat oleh konsep komprador, yakni elite lokal yang bertindak sebagai perpanjangan tangan kepentingan modal internasional. Richard Robison (1982) menulis bahwa di Indonesia, negara menjadi arena tempat elite politik dan kapital asing berkolaborasi untuk mempertahankan tatanan yang menguntungkan mereka. Dengan demikian, pengambilan keputusan publik di banyak negara berkembang bukanlah hasil deliberasi demokratis, melainkan produk negosiasi antara elite dan aktor eksternal.

Kritik dan Relevansi Kontemporer

Teori ketergantungan tidak lepas dari kritik. Para pengkritik menilai bahwa teori ini terlalu strukturalis dan mengabaikan kapasitas negara atau agen untuk melakukan perubahan. Di sisi lain, teori ini juga dianggap gagal meramalkan keberhasilan industrialisasi di negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan, yang justru berhasil lepas dari ketergantungan meskipun berinteraksi dengan pasar global.

Namun demikian, relevansi teori ketergantungan tetap kuat, terutama dalam menjelaskan ketimpangan global kontemporer. Dalam era neoliberal, banyak negara berkembang tetap terjebak dalam pola ketergantungan baru melalui utang luar negeri, dominasi teknologi oleh korporasi global, dan skema perdagangan bebas yang tidak adil. Dalam konteks ini, teori ketergantungan tetap menjadi alat analisis penting untuk memahami keterbatasan negara berkembang dalam membuat keputusan politik dan ekonomi yang berdaulat.

Demikianlah, Teori ketergantungan menawarkan suatu pendekatan yang menggabungkan semangat kritis Marxisme dengan analisis historis dan sosiologis terhadap dinamika negara berkembang. Ia menantang anggapan bahwa pembangunan adalah hasil dari rasionalitas teknokratis atau reformasi internal semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di negara-negara Selatan sangat dipengaruhi oleh tatanan global yang eksploitatif. Dalam dunia yang semakin terintegrasi secara ekonomi, pemahaman terhadap logika ketergantungan menjadi semakin penting untuk membangun sistem internasional yang lebih adil dan berimbang.

Daftar Referensi

- Cardoso, F.H., & Faletto, E. (1979). Dependency and Development in Latin America. University of California Press.

- Evans, P. (1979). Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil. Princeton University Press.

- Marx, K. (1867). Capital: A Critique of Political Economy. Volume I. Penguin Classics.

- Robison, R. (1982). Capitalism and the State in Indonesia. Allen & Unwin.

- Stiglitz, J. (2002). Globalization and Its Discontents. W.W. Norton & Company.

Jakarta 7 Mei 2025

Chappy Hakim = Pusat Studi Air Power Indonesia