Sejak manusia mengenal organisasi sosial, persoalan tentang siapa yang memegang kendali kekuasaan selalu menjadi tema utama dalam ilmu politik. Salah satu pendekatan yang paling tajam dalam menjawab pertanyaan itu adalah teori elit. Teori ini berangkat dari premis sederhana tetapi mendasar yakni bahwa hal itu akan terjadi dalam setiap bentuk organisasi. Tidak perduli apakah itu negara, partai politik, serikat buruh, maupun komunitas masyarakat, pasti pada akhirnya akan selalu ada sekelompok kecil orang yang menguasai keputusan-keputusan penting. Dengan kata lain, kekuasaan tidak pernah benar-benar tersebar merata ke seluruh rakyat, melainkan terkonsentrasi di tangan minoritas yang memiliki keunggulan dalam hal sumber daya, jaringan, dan kapasitas organisasi. Paradigma ini sekaligus menantang idealisme demokrasi yang mengandaikan partisipasi luas rakyat dalam menentukan arah negara. Bagi para teoritisi elit, demokrasi sering kali hanyalah selubung formal yang menutupi kenyataan dominasi minoritas. Politik, dalam pandangan mereka, bukanlah “pemerintahan rakyat” dalam arti sesungguhnya, melainkan “kompetisi antar-elit” yang bersaing merebut legitimasi dari rakyat.

Para pemikir tentang teori Elit

Salah satu tokoh utama teori elit adalah Vilfredo Pareto. Ia memandang masyarakat selalu terbagi dalam dua kelas yaitu elit dan non-elit. Elit berada di puncak piramida sosial, sedangkan non-elit merupakan mayoritas rakyat biasa atau biasa disebut akar rumput. Namun, Pareto menekankan bahwa elit tidak pernah bersifat permanen. Mereka selalu mengalami perputaran melalui proses yang disebut circulation of elites atau sirkulasi elit. Elit lama yang melemah akan digantikan oleh elit baru yang lebih dinamis. Dalam pandangan Pareto, sejarah politik pada dasarnya adalah kisah pergantian elit, bukan cerita tentang rakyat. Pemikir Italia lain, Gaetano Mosca, menambahkan dimensi berbeda. Ia menyebut bahwa dalam setiap masyarakat ada ruling minority atau minoritas yang memerintah dan mayoritas yang diperintah. Minoritas ini unggul bukan semata karena kecerdasan atau kekayaan, melainkan karena mereka lebih terorganisir. Dengan kekuatan organisasi, elit mampu memaksakan kehendak mereka, sementara mayoritas yang terpecah tidak mampu melawan secara efektif. Mosca juga menekankan bahwa elit memerlukan legitimasi ideologis, hukum, atau tradisi agar kekuasaan mereka diterima oleh masyarakat luas. Pandangan tersebut kemudian diperdalam oleh Robert Michels. Dalam bukunya Political Parties (1911), ia merumuskan apa yang disebut sebagai iron law of oligarchy atau hukum besi oligarki. Michels menunjukkan bahwa bahkan organisasi yang lahir dari cita-cita demokrasi, seperti serikat buruh atau partai politik pada akhirnya akan dikuasai oleh segelintir pemimpin. Kompleksitas organisasi modern menuntut spesialisasi dan kepemimpinan permanen. Para pemimpin memperoleh monopoli informasi dan keterampilan, sehingga semakin sulit digantikan. Dengan demikian, oligarki bukanlah penyimpangan, melainkan sesuatu yang nyaris tak terhindarkan.

C. Wright Mills dan The Power Elite

Selanjutnya di abad ke-20, pemikir Amerika C. Wright Mills memperluas gagasan ini melalui konsep the power elite. Dalam bukunya (1956), ia menunjukkan bahwa kekuasaan di Amerika Serikat terkonsentrasi pada segitiga elit yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintahan, pimpinan militer, dan eksekutif korporasi besar. Ketiga kelompok ini saling terkait, saling menopang, dan membentuk jaringan kekuasaan yang sulit ditembus rakyat biasa. Mills menegaskan bahwa demokrasi liberal Amerika pun tidak sepenuhnya pemerintahan rakyat, melainkan dijalankan oleh power elite yang memegang kendali di balik layar. Tentu saja, teori elit tidak luput dari kritik. Para penganut teori pluralis seperti Robert Dahl berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, kekuasaan tersebar di antara berbagai kelompok kepentingan, sehingga tidak hanya dimonopoli oleh satu elit. Demokrasi, menurut Dahl, menghadirkan polyarchy, sebuah situasi di mana ada banyak pusat kekuasaan yang saling mengimbangi. Kendati demikian, realitas politik di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali memperlihatkan bahwa oligarki elit masih sangat dominan. Dalam konteks Indonesia hari ini, teori elit tetap menjadi kacamata yang tajam untuk membaca dinamika politik. Demokrasi pasca-reformasi yang diharapkan membuka ruang partisipasi rakyat ternyata masih kental dengan dominasi segelintir elit politik, ekonomi, dan bahkan keluarga dinasti. Fenomena oligarki partai, politik uang, serta dominasi pemilik modal besar dalam pemilu, menunjukkan bahwa demokrasi kita kerap tereduksi menjadi pertarungan antar-elit. Rakyat memang berperan dalam memberikan legitimasi melalui pemilu, tetapi keputusan-keputusan strategis tetap berada di tangan minoritas yang berkuasa.

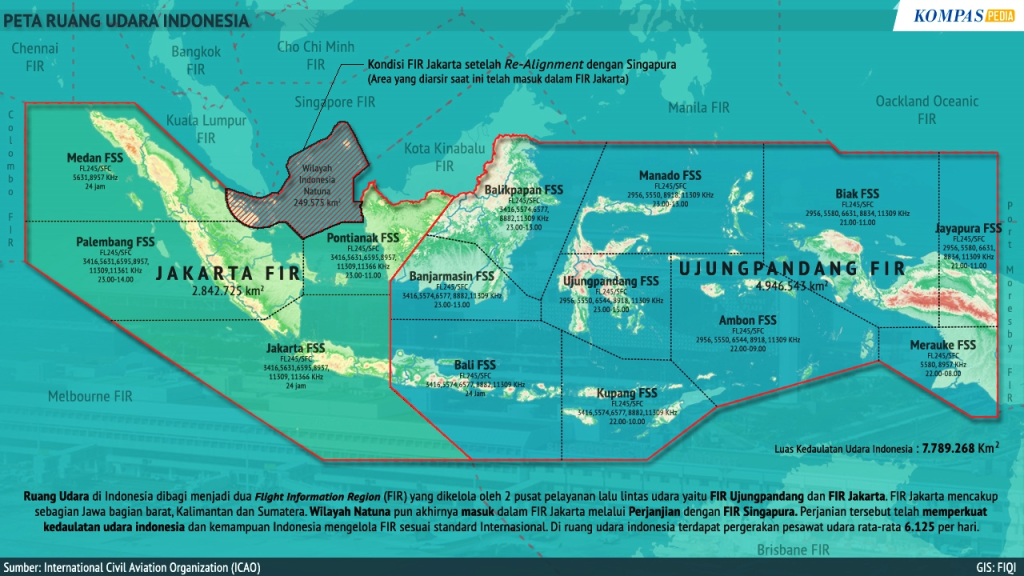

Salah satu contoh aktual adalah perjanjian Indonesia–Singapura mengenai pendelegasian pengelolaan wilayah udara (ex-FIR Singapura) pada tahun 2022. Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menegaskan kedaulatan penuh NKRI atas ruang udara nasional. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga menimbulkan persoalan dari sudut Konvensi Chicago 1944, yang menegaskan prinsip kedaulatan penuh dan eksklusif negara atas ruang udara di wilayahnya. Yang lebih penting lagi dan ironis adalah, akibat dari pendelegasian tersebut maka Angkatan Udara Indonesia tidak bisa melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga kedaulatan negara di Udara. Jika dilihat dari perspektif teori elit, kasus FIR Singapura mencerminkan praktik pengambilan keputusan strategis yang dilakukan oleh segelintir elit birokrasi dan politik tanpa transparansi dan partisipasi publik yang memadai. Di sini terlihat bagaimana logika minoritas terorganisir ala Mosca dan iron law of oligarchy ala Michels bekerja. Elit negara, dengan akses terbatas pada informasi dan kontrol penuh atas proses negosiasi, dapat memutuskan kebijakan yang menyangkut kedaulatan nasional, sementara rakyat hanya menjadi penonton. Kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih sangat rapuh. Demokrasi di Indonesia mudah diarahkan oleh kepentingan segelintir elit, bahkan dalam isu strategis menyangkut kedaulatan wilayah udara yang seharusnya menjadi kepentingan nasional seluruh rakyat.

Demikianlah, teori elit yang dirumuskan Pareto, Mosca, Michels, hingga Mills telah membuka mata kita pada realitas politik yang kerap berbeda jauh dari retorika demokrasi. Kekuasaan, dalam bentuk apapun sistemnya, hampir selalu terkonsentrasi pada minoritas yang terorganisir. Relevansinya bagi Indonesia jelas terlihat: dari politik dinasti, dominasi oligarki ekonomi, hingga kasus pendelegasian wilayah udara Ex FIR Singapura yang menimbulkan pertanyaan serius tentang kedaulatan negara di udara. Dengan memahami teori elit, masyarakat dapat lebih kritis terhadap dinamika politik yang berlangsung, sekaligus menuntut agar demokrasi benar-benar dijalankan demi kepentingan rakyat, bukan sekadar sebagai panggung transaksi antar-elit. Dengan kata lain keputusan elit tidak boleh sewenang wenang dalam artian melanggar Undang Undang Nasional dan bahkan mengabaikan hukum internasional. Sebagai catatan penting, wilayah udara diatas teritori NKRI adalah merupakan Sumber Daya Alam (SDA). Dalam konstitusi sangat jelas disebutkan bahwasanya SDA harus dikuasai negara dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahtreraan masyarakat.

Jakarta 15 September 2025

Chappy Hakim Pusat Studi Air Power Indonesia

Disusun, dirangkum dari berbagai sumber dan AI