Tindakan yang Tidak Bisa Dibenarkan

Ada dua cara sebuah bangsa kehilangan kedaulatannya. Cara pertama terjadi lewat perang, bunyi tembakan, dan bendera yang diturunkan paksa. Cara kedua jauh lebih halus, nyaris tanpa suara, tetapi efeknya sama menggigit, yakni ketika ruang yang secara hukum adalah milik republik dikelola seolah milik orang lain, atas nama efisiensi, keselamatan, atau warisan kebiasaan lama yang sudah telanjur dianggap normal. Di titik inilah pendelegasian pengelolaan layanan navigasi penerbangan di ruang udara yang berada di atas teritori NKRI kepada pihak asing menjadi persoalan yang tidak bisa dibenarkan jika diuji dari sejarah, hukum, ekonomi, politik, dan keamanan nasional. Semua pintu argumen yang biasa dipakai untuk membenarkan pada akhirnya buntu pada satu kesimpulan yang sama, ini bukan sekadar soal teknis, ini soal martabat negara.

Yang sering menipu publik adalah permainan istilah. Flight Information Region atau FIR memang merupakan rezim layanan keselamatan penerbangan, sebuah pembagian ruang layanan untuk air traffic services agar lalu lintas udara tertib, informasi penerbangan tersampaikan, dan bantuan darurat bisa digerakkan cepat. Tetapi wilayah udara di atas darat dan perairan Indonesia adalah wilayah kedaulatan. Dan kedaulatan itu bukan konsep yang cair. Ia prinsip dasar. Ia fondasi. Ia garis batas yang kalau dibiarkan kabur, akan kabur juga kewibawaan negara.

Dari sisi sejarah, pendelegasian semacam ini bukan lahir dari kebutuhan republik yang berdaulat dan percaya diri, melainkan dari warisan tata kelola yang beraroma kolonialisme dan imperialisme. Pada masa ketika kekuasaan ditentukan oleh siapa yang menguasai pelabuhan, selat, dan rute dagang, langit pun diperlakukan sebagai perpanjangan tangan kendali ekonomi dan politik. Maka tidak mengherankan bila praktik pendelegasian ruang layanan di atas teritori bangsa lain kemudian diwariskan sebagai kebiasaan administrasi yang seolah normal. Padahal ia menyisakan logika lama yang tidak setara, logika pusat dan pinggiran, logika yang menempatkan tuan rumah sebagai pihak yang cukup diwakili oleh pengelola asing. Warisan seperti itu justru harus disapu bersih dari permukaan bumi, bukan dipelihara, karena Indonesia merdeka bukan untuk menjadi penonton di langitnya sendiri. Indonesia merdeka dengan taruhan nyawa dan darah para pejuangnya.

Sejarah juga mengajarkan satu hal yang lebih keras. Langit bukan sekadar jalur lintas. Ia ruang strategis. Ia bisa menjadi ruang ekonomi, ruang pengaruh, dan pada saat tertentu berubah menjadi ruang krisis. Bangsa yang menganggap urusan udara sekadar urusan prosedur akan mudah dibelokkan oleh alasan kenyamanan jangka pendek. Dan bangsa yang membiarkan belokan itu menjadi kebiasaan akan sulit kembali ke jalan lurus, bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu lama diyakinkan bahwa ia tidak mungkin mampu. Ia memupuk dirinya sendiri sebagai sosok yang rendah diri, sosok yang berstatus Jongos alias Kacung.

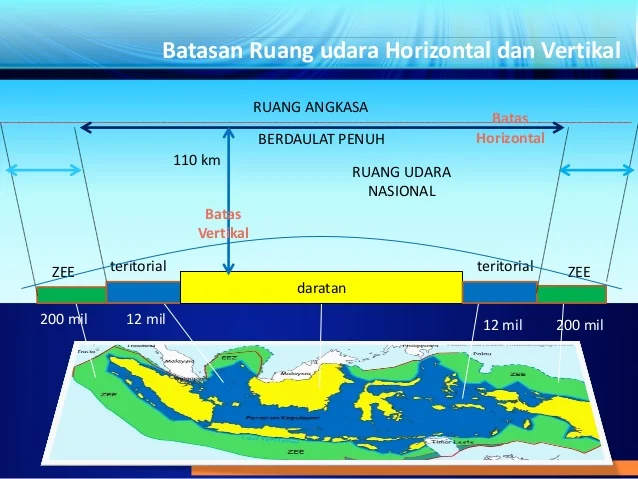

Masuk ke ranah hukum, fondasi paling tegas ada pada Konvensi Chicago 1944. Konvensi ini menegaskan prinsip kedaulatan negara yang lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Kalimat itu bukan hiasan. Ia pilar. Ia sandaran bangunan hukum udara internasional. Indonesia pun menegaskan hal yang sama dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan NKRI berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Maka ketika sebuah kebijakan mendorong pendelegasian pengelolaan layanan di ruang udara strategis kepada pihak asing untuk jangka panjang, kita wajib bertanya dengan jujur. Apakah kebijakan itu sejalan dengan semangat kedaulatan yang ditegaskan oleh hukum internasional dan hukum nasional, atau justru memperpanjang keadaan yang bertentangan dengan mandat tersebut. Memperpanjang tingkah laku kolonial agar abadi bercokol di negeri ini.

Di sini biasanya muncul dalih yang terdengar rapi. Pendelegasian layanan navigasi penerbangan disebut tidak sama dengan penyerahan kedaulatan. Secara teori, orang bisa mengangguk. Secara praktik, kita tidak boleh naif. Karena kendali layanan navigasi di ruang udara strategis menciptakan kendali situasional. Ia mengatur aliran, prioritas, prosedur, dan ritme langit. Ia menghasilkan data operasional yang kaya dan sensitif. Ia membentuk kebiasaan bahwa keputusan teknis penting diambil oleh pihak lain, lalu kita tinggal menyesuaikan. Kedaulatan memang tidak berubah nama, tetapi kedaulatan fungsional pelan pelan bergeser. Dan pergeseran fungsional yang dibiarkan lama akan berubah menjadi norma baru yang sulit digugat, bahkan ketika akal sehat menjerit. Angkatan Udara RI menjadi sama sekali tidak berarti karena tidak bisa melaksanakan tugas strategisnya di negeri sendiri tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari negara lain.

Dari aspek Ekonomi, juga memberi alasan yang sering tidak dibicarakan dengan lantang. Navigasi penerbangan bukan sekadar menara dan radar. Ia ekosistem rute, slot, efisiensi bahan bakar, biaya keterlambatan, optimalisasi jalur, dan reputasi hub. Siapa yang memegang orkestrasi langit pada kawasan padat akan memengaruhi siapa yang menikmati keuntungan konektivitas, dan siapa yang menanggung biaya. Biaya itu tidak selalu muncul sebagai angka yang mudah dipajang di meja rapat. Ia muncul sebagai delay yang pelan pelan dianggap normal. Ia muncul sebagai rute yang dipanjangkan. Ia muncul sebagai biaya operasional maskapai yang membengkak. Ia muncul sebagai daya saing bandara yang tertahan. Ia muncul sebagai peluang ekonomi kedirgantaraan yang tidak tumbuh maksimal di rumah sendiri. Kesemua itu mengantar kepada status sebagai pengemis di rumah sendiri yang berpotensi besar dalam aspek ekonomi.

Ekonomi modern juga berbicara tentang data. Dari layanan navigasi lahir data tentang pola pergerakan, kepadatan, jenis penerbangan, ritme aktivitas udara, hingga kebiasaan lalu lintas di atas wilayah strategis. Dalam era persaingan geo ekonomi dan logistik global, data seperti itu bukan hanya membantu keselamatan. Ia juga memberi keunggulan. Maka pendelegasian yang berkepanjangan bukan hanya soal siapa memandu pesawat, tetapi juga siapa memegang peta denyut ekonomi udara di atas teritori kita. Siapa Tuan dan siapa Pembantu atau Pesuruh.

Politik kemudian menyelinap lewat cara pembingkaian. Pendelegasian ruang udara hampir selalu disajikan sebagai isu teknis. Ini trik yang halus. Ketika sebuah isu dibingkai teknokratis, ia dipindahkan dari ruang debat publik ke ruang rapat tertutup. Padahal yang dipertaruhkan adalah prinsip dasar negara. Ini bukan sekadar urusan prosedur komunikasi pilot dan pengendali. Ini urusan siapa yang memegang kendali kebijakan atas ruang strategis yang melekat pada kedaulatan. Sebuah kepentingan bernama National Interest dan National Policy.

Pendelegasian jangka panjang juga melahirkan dua akibat politik yang serius. Pertama, ia menumbuhkan kepentingan yang mapan, baik di dalam maupun di luar, yang akan selalu punya alasan untuk mempertahankan keadaan lama. Kedua, ia menumpulkan imajinasi kebangsaan. Pelan pelan bangsa ini diyakinkan bahwa ia tidak mungkin mengelola langitnya sendiri. Pada saat itu, masalah terbesar bukan lagi radar atau SDM, melainkan mentalitas kebijakan. Bangsa besar bisa kalah bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu lama diajak nyaman dengan ketergantungan. Mental Pengemis yang malas bekerja dan ingin cukup hidup dari belas kasihan tetangganya saja.

Lalu kita sampai pada keberatan yang paling keras, keamanan nasional. Dalam doktrin pertahanan negara mana pun, ruang udara adalah jalur kedatangan ancaman, tempat perlintasan aset strategis, dan koridor yang terkait langsung dengan kesiapsiagaan. Ketika layanan navigasi di ruang udara kritis dikelola pihak asing, negara kehilangan sebagian kendali terhadap awareness operasional harian. Koordinasi memang bisa dibuat. Tetapi koordinasi bukan kontrol. Dan dalam krisis, selisih antara koordinasi dan kontrol bisa menjadi selisih antara selamat dan terlambat alias fatal.

Contoh paling keras dari bahaya memisahkan keselamatan penerbangan internasional dari keamanan penerbangan nasional adalah tragedi 11 September 2001. Amerika Serikat sebelum 9/11 memiliki standar keselamatan penerbangan yang tinggi. Prosedur dan sistemnya dianggap teladan dunia dalam kerangka international aviation safety. Tetapi ketika ancaman bergeser dari kecelakaan dan insiden teknis menjadi serangan teror yang memanfaatkan pesawat sebagai senjata, segmen national aviation security ternyata rapuh dan tidak siap menutup celah. Sistem yang bertahun tahun dirancang untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara ternyata tidak otomatis mampu mencegah pemanfaatan ruang udara sebagai medan serang strategis. Dalam hitungan jam, sebuah negara dengan kemampuan teknologi tertinggi di dunia pun dibuat porak poranda pada sisi keamanan nasionalnya, bukan karena mereka tidak punya radar, tetapi karena paradigma dan arsitektur pengamanan tidak disusun sebagai satu komando yang utuh antara keselamatan, intelijen, penegakan hukum, dan pertahanan udara. Pelajarannya sederhana namun mahal. Langit tidak boleh diperlakukan sekadar koridor sipil, karena pada titik tertentu ia bisa berubah menjadi garis depan pertahanan.

Di sinilah dalih keselamatan sering dipakai secara keliru. Tidak ada orang waras yang menolak keselamatan penerbangan. Tetapi keselamatan tidak boleh dijadikan palu untuk meratakan semua prinsip lain. Kalau keselamatan dijadikan alasan, maka yang seharusnya terjadi adalah pembangunan kapasitas nasional sampai memenuhi standar keselamatan itu, bukan menjadikan pendelegasian sebagai solusi permanen. Pendelegasian, bila pun dilakukan dalam kondisi tertentu, harus bersifat sementara, transparan, dan selalu diposisikan sebagai jembatan menuju kemandirian, bukan untuk 25 tahun dan akan diperpanjang. Begitu ia dipanjangkan, dilembagakan, dan dinikmati sebagai kenyamanan, ia berubah menjadi kebijakan yang melemahkan negara secara perlahan.

Ketika sejarah mengingatkan bahwa pendelegasian semacam ini adalah warisan logika kolonial yang harus disapu bersih, ketika hukum internasional menegaskan kedaulatan yang lengkap dan eksklusif, ketika hukum nasional menyatakan hal yang sama secara tegas, ketika ekonomi menunjukkan ada kebocoran peluang dan biaya tersembunyi, ketika politik memperlihatkan normalisasi ketergantungan, dan ketika keamanan nasional memberi contoh nyata betapa fatalnya memisahkan safety dari security, maka tidak ada satu pun alasan yang cukup untuk membenarkan pendelegasian pengelolaan ruang udara NKRI kepada pihak asing sebagai keadaan yang wajar, apalagi sebagai keadaan yang layak dipertahankan lama.

Kedaulatan itu memang tidak hilang mendadak. Ia menguap perlahan, lewat keputusan yang disebut teknis, lewat dokumen yang disebut administratif, sampai suatu hari bangsa ini terbang di langitnya sendiri tetapi tidak sepenuhnya menjadi tuan rumah. Dan pada saat itu, kita baru sadar bahwa yang hilang bukan sekadar kewenangan mengatur lalu lintas, melainkan kewibawaan negara untuk berkata dengan tegas. Ini langit kami. Ini rumah kami. Dan di rumah sendiri, tidak ada alasan untuk terus menjadi tamu yang bergerak harus meminta ijin terlebihj dahulu.

Demikianlah, Kasus pendelegasian wilayah udara nasional memang bisa dipandang dengan dua kacamata yang bertolak belakang. Kacamata pertama adalah kacamata inlander, kacamata orang jajahan yang tanpa sadar masih menyimpan rasa rendah diri, merasa selalu lebih aman bila ada “yang lebih hebat” mengurus rumahnya, merasa lebih nyaman menjadi pengikut prosedur ketimbang pemilik keputusan. Dalam cara pandang ini, pendelegasian dibungkus sebagai keniscayaan, lalu dipoles dengan kata efisiensi, keselamatan, dan keterbatasan kapasitas, seakan bangsa besar ini ditakdirkan selamanya menjadi murid di langitnya sendiri. Cara pandang inlander selalu mencari alasan untuk menyerah sebelum bertanding, lalu menamai penyerahan itu dengan istilah yang terdengar ilmiah dan modern.

Kacamata kedua adalah kacamata nasionalis, kacamata patriot pejuang kemerdekaan yang berangkat dari satu keyakinan sederhana namun keras, Country before self. Negara didahulukan, bukan demi slogan, melainkan demi keberlangsungan republik. Dari platform kecintaan pada negeri tercinta, pada Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa, pendelegasian wilayah udara tidak dilihat sebagai solusi, melainkan sebagai pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dengan membangun kapasitas, menegakkan tata kelola, dan mengambil kembali fungsi yang semestinya melekat pada kedaulatan. Dalam cara pandang ini, keselamatan tetap nomor satu, tetapi kemandirian adalah jalannya, karena keselamatan yang bersandar pada ketergantungan hanya akan melahirkan kerentanan baru. Nasionalisme semacam ini tidak berisik, tetapi bekerja, tidak sibuk menyalahkan, tetapi menata, dan tidak pernah ragu menyatakan bahwa langit Indonesia harus diurus oleh tangan Indonesia sendiri, dengan disiplin, profesionalisme, dan satu komando yang berpihak pada kepentingan nasional. Ingat ada pesan keras dari Sang Proklamator : Jangan jadi Bangsa Tempe !

Jakarta 27 Desember 2025

Chappy Hakim Pusat Studi Air Power Indonesia

Top of Form

Bottom of Form