Douglas MacArthur adalah salah satu jenderal paling legendaris dalam sejarah Amerika Serikat. Namanya identik dengan kepemimpinan yang karismatik, strategi militer yang berani, serta tekad untuk menepati janji. Ia dikenal di seluruh dunia lewat sumpahnya yang terkenal: “I shall return” janji yang ia ucapkan ketika terpaksa meninggalkan Filipina pada 1942 setelah serangan dahsyat Jepang di awal Perang Pasifik. Dua tahun kemudian, janji itu ditepati dengan kemenangan besar Sekutu di Teluk Leyte, Filipina. Namun di balik semua kejayaan itu, ada kisah menarik yakni jalan menuju penggenapan janji MacArthur justru melewati sebuah pulau kecil di Maluku Utara, Indonesia, yang bernama Morotai.

Morotai: Pulau Kecil, Sejarah Besar

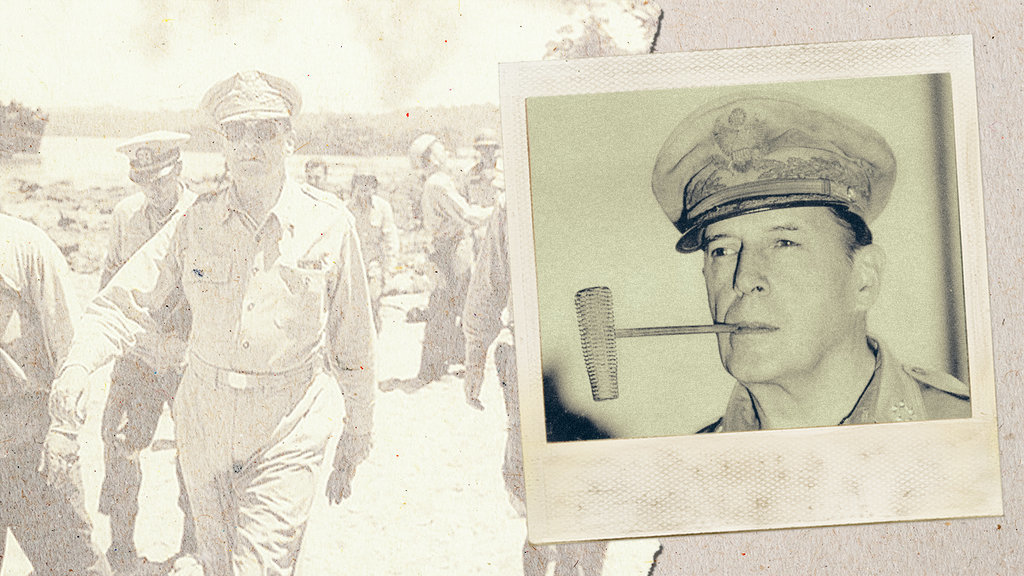

Pada September 1944, Morotai yang selama itu nyaris tak terdengar namanya tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian dunia. MacArthur memilihnya sebagai pangkalan militer karena letaknya strategis yaitu dekat dengan Filipina tetapi relatif lemah pertahanan Jepang. Pada 15 September 1944, pasukan Amerika Serikat dan Australia mendarat di pulau itu, dengan cepat mengalahkan garnisun Jepang yang kecil. Dalam waktu singkat, Morotai disulap menjadi pangkalan udara besar, lengkap dengan landasan yang mampu menampung ratusan pesawat bomber dan pesawat tempur. Dari sinilah MacArthur mengatur logistik, operasi udara, dan strategi amfibi yang membuka jalan menuju pembebasan Filipina. Morotai adalah batu loncatan, panggung transit sebelum adegan utama di Leyte. Foto-foto terkenal memperlihatkan MacArthur berjalan di pantai, penuh keyakinan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Filipina. Dengan demikian, tanah Nusantara ikut tercatat dalam sejarah besar Perang Dunia II, sebuah pulau kecil di Maluku Utara menjadi saksi dari janji seorang jenderal yang ditepati di depan mata dunia. Bagi Indonesia, Morotai bukan sekadar catatan kaki. Hingga hari ini, peninggalan Sekutu masih bisa ditemukan: landasan udara, bunker, bahkan sisa-sisa logistik. Bagi warga setempat, cerita tentang MacArthur menjadi bagian dari sejarah lisan yang diwariskan. Kini Morotai berkembang sebagai destinasi wisata sejarah sekaligus wisata bahari, tetapi gema peristiwa 1944 tetap memberi identitas unik, bahwa pulau kecil ini pernah menjadi pusat strategi perang dunia.

Eisenhower: Ajudan yang Jadi Presiden

Di balik kisah MacArthur, ada tokoh lain yang tidak kalah penting: Dwight D. Eisenhower. Pada awal 1930-an, Eisenhower bertugas sebagai ajudan MacArthur, mendampinginya di Washington dan kemudian di Filipina. Hubungan keduanya kerap diwarnai ketegangan. MacArthur flamboyan, penuh kharisma, bahkan kadang dramatis. Sebaliknya, Eisenhower lebih sederhana, teknis, dan berhati-hati. Namun, pengalaman mendampingi MacArthur memberikan Eisenhower pelajaran berharga tentang strategi, organisasi militer, dan terutama dinamika hubungan antara militer dan politik. Eisenhower kemudian menempuh jalannya sendiri. Jika MacArthur menjadi simbol perang di Asia Pasifik, Eisenhower justru tampil di front Eropa. Dialah yang dipercaya memimpin operasi D-Day di Normandia pada Juni 1944, operasi amfibi terbesar sepanjang sejarah yang menjadi titik balik dalam membebaskan Eropa dari Nazi. Kesuksesan ini mengangkat namanya, dan pada 1952 ia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-34. Kontras pun terjadi, sang ajudan justru melesat ke kursi presiden, sementara MacArthur yang lebih senior gagal menapak jejak serupa. Kisah ini memperlihatkan betapa sejarah penuh ironi. Ajudan yang dulu bekerja di bawah bayang-bayang MacArthur justru lebih diterima rakyat Amerika, karena kepribadian Eisenhower lebih cocok dengan tradisi politik demokrasi, sederhana, penuh konsensus, dan jauh dari sikap flamboyan.

Mengapa MacArthur Gagal di Negeri Sendiri?

Ironisnya, meskipun MacArthur dielu-elukan di Asia, ia tidak pernah benar-benar sukses di negerinya sendiri. Salah satu sebabnya adalah kepribadiannya. Ia terbiasa memimpin dengan gaya komando, penuh drama, bahkan sering menantang otoritas sipil. Di Amerika, sikap seperti itu dianggap berlebihan. Politik demokrasi membutuhkan kompromi dan kesabaran, sesuatu yang sulit dilakukan oleh seorang jenderal yang terbiasa dengan disiplin militer dan keputusan cepat. Puncak kegagalannya terlihat pada masa Perang Korea. Setelah keberhasilan gemilang dalam pendaratan di Incheon tahun 1950, MacArthur menjadi pahlawan seketika. Tetapi ia kemudian mendesak perluasan perang hingga Tiongkok, bahkan menyarankan penggunaan senjata nuklir. Presiden Harry Truman menilai langkah itu berbahaya dan berpotensi memicu Perang Dunia III. Akhirnya, Truman mengambil keputusan bersejarah, memecat MacArthur pada April 1951. Peristiwa ini menegaskan bahwa dalam demokrasi Amerika, kendali sipil tetap berada di atas kekuasaan militer. Ambisinya untuk memasuki dunia politik pun gagal. MacArthur sempat disebut-sebut sebagai calon presiden dari Partai Republik, tetapi partai itu memilih Eisenhower yang lebih moderat dan bisa diterima semua kalangan. Kontras ini menggambarkan perbedaan fundamental, MacArthur yang gemilang di panggung Asia, tetapi tersisih dalam panggung politik Washington.

Warisan yang Tak Terhapus

Meski gagal dalam politik domestik, warisan MacArthur tetap besar. Ia dikenang sebagai arsitek rekonstruksi Jepang pascaperang. Di bawah kepemimpinannya, Jepang berubah menjadi negara demokratis modern, dengan konstitusi baru, sistem pendidikan yang diperbarui, dan pembatasan militer yang ketat. Keberhasilan itu membuat namanya lebih dihormati di Tokyo daripada di Washington. Bagi Filipina, MacArthur adalah pahlawan yang menepati janji. Bagi Jepang, ia adalah arsitek kelahiran kembali. Bagi Indonesia, khususnya Morotai, ia adalah jenderal besar yang meninggalkan jejak sejarah dunia di tanah Nusantara. Tetapi bagi rakyat Amerika sendiri, ia tetap sosok kontroversial, seorang jenius militer yang tak pernah berhasil menyesuaikan diri dengan seni kompromi politik demokrasi.

Demikianlah kisah MacArthur adalah kisah tentang paradoks kepemimpinan. Di luar negeri ia dielu-elukan, di negerinya sendiri ia dipertanyakan. Di Asia ia menorehkan kemenangan, di Amerika ia kehilangan panggung politik. Dan di tengah kisah besar itu, sebuah pulau kecil di Maluku Utara, Morotai, ikut menorehkan sejarah. Dari sana MacArthur menepati janjinya, dan dari lingkaran kepemimpinannya lahir Eisenhower, ajudan yang kelak menjadi Presiden Amerika Serikat. Sejarah selalu punya cara mengejutkan. Morotai menjadi bukti bahwa tanah Nusantara pernah menjadi simpul dari alur besar dunia. MacArthur dan Eisenhower menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa muncul dalam bentuk berbeda, satu flamboyan dan dramatis, satu sederhana dan penuh konsensus. Dan kegagalan MacArthur di negerinya sendiri mengajarkan bahwa kharisma perang tidak selalu menjamin kejayaan dalam politik sipil. Itulah kisah Douglas MacArthur, sang jenderal besar yang dikenal selalu memegang pipa kesayangannya sebagai bagian dari penampilannya yang penuh gaya.

Referensi

- Manchester, William. American Caesar: Douglas MacArthur 1880–1964. New York: Little, Brown and Company, 1978.

- Dower, John W. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: W. W. Norton & Company, 1999.

- Keogh, Eustace. South West Pacific 1941–45. Melbourne: Grayflower, 1965.

- Morison, Samuel Eliot. History of United States Naval Operations in World War II, Vol. XIII: The Liberation of the Philippines. Boston: Little, Brown and Company, 1959.

- Hamzah, Andi. Perang Dunia II di Maluku Utara: Morotai dan Sejarah Global. Jakarta: Komunitas Bambu, 2015.

- Smith, Jean Edward. Eisenhower in War and Peace. New York: Random House, 2012.

- Brands, H.W. The General vs. the President: MacArthur and Truman at the Brink of Nuclear War. New York: Doubleday, 2016.

Jakarta 25 Agustus 2025

Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia

Disusun dan dirangkum dari berbagai sumber termasuk AI