Pemikir Revolusioner dari Penjara Fasis

Oleh : Chappy Hakim

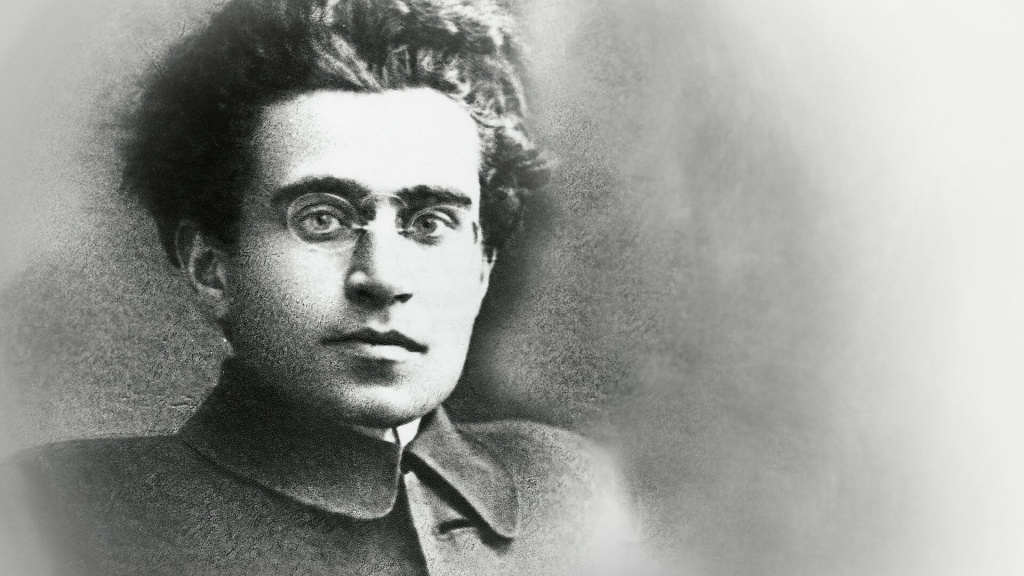

Antonio Gramsci adalah salah satu pemikir paling berpengaruh dalam tradisi Marxis abad ke-20. Lahir pada tahun 1891 di Sardinia, Italia, ia tumbuh dalam kemiskinan dan mengalami langsung ketimpangan sosial yang kelak membentuk kesadaran politiknya. Setelah menempuh pendidikan di Universitas Turin, Gramsci aktif dalam gerakan buruh dan menjadi salah satu pendiri Partai Komunis Italia. Ia adalah seorang jurnalis tajam, penulis ulung, dan intelektual yang percaya bahwa perjuangan sosial harus dilakukan bukan hanya di medan politik dan ekonomi, tetapi juga di medan budaya dan pemikiran. Namun langkah perjuangannya harus terhenti ketika ia ditangkap oleh rezim fasis Benito Mussolini pada tahun 1926. Ia kemudian dipenjara selama hampir satu dekade hingga meninggal dunia pada tahun 1937 akibat komplikasi kesehatan yang memburuk dalam tahanan. Ironisnya, justru dari balik jeruji itulah Gramsci menulis karya-karya besar terpentingnya, lebih dari tiga puluh buku catatan yang kemudian dikenal sebagai Prison Notebooks. Dari sanalah lahir gagasan-gagasan yang mengubah cara dunia memahami kekuasaan dan perubahan sosial.

Salah satu konsep kunci dalam pemikiran Gramsci adalah hegemoni, yaitu bentuk dominasi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan koersif, melainkan justru bergantung pada konsensus atau persetujuan dari mereka yang didominasi. Bagi Gramsci, kelas penguasa mampu mempertahankan kekuasaannya karena berhasil menjadikan nilai-nilai dan pandangan hidup mereka seolah-olah sebagai “kebenaran umum” yang alamiah dan tak terbantahkan. Proses ini berjalan melalui lembaga-lembaga seperti pendidikan, media, agama, dan budaya populer. Di sinilah letak kejeniusan Gramsci, ia menunjukkan bahwa kekuasaan sejati justru tersembunyi dalam hal-hal yang dianggap “normal”. Dalam pandangannya, negara bukan hanya aparat koersif seperti militer dan polisi, melainkan juga mencakup masyarakat sipil ruang sosial tempat ideologi diciptakan dan diperebutkan. Perjuangan politik tidak hanya bisa dimenangkan melalui revolusi bersenjata, melainkan harus melalui “war of position”, yaitu perang ide dan budaya dalam masyarakat sipil. Ini berbeda dengan “war of manoeuvre”, yang merujuk pada serangan langsung terhadap struktur negara, biasanya dilakukan di negara dengan sistem otoriter. Dalam masyarakat kapitalis demokratis yang lebih terbuka, kemenangan harus diraih dengan menggeser kesadaran masyarakat melalui pendidikan, wacana, dan kebudayaan. Untuk itu, Gramsci memperkenalkan konsep “intelektual organik”, yaitu kaum intelektual yang tidak berdiri di menara gading, melainkan lahir dari kelas pekerja dan berjuang bersama rakyat untuk membentuk kesadaran kolektif. Intelektual semacam ini berperan penting dalam membangun blok historis, yaitu aliansi lintas kelas dan kelompok sosial yang menyatukan kepentingan ekonomi, politik, dan ideologis. Blok historis yang dominan akan melahirkan hegemoni dan mengukuhkan kekuasaan sebuah kelas dalam jangka panjang.

Gramsci juga mengembangkan gagasan tentang revolusi pasif, yaitu bentuk perubahan sosial yang dikendalikan dari atas oleh elite tanpa melibatkan perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan. Dalam konteks ini, perubahan sering kali hanya bersifat kosmetik dan melestarikan status quo, alih-alih benar-benar membebaskan rakyat. Ini adalah kritik tajam terhadap proses modernisasi yang sering dipuja sebagai kemajuan, padahal hanya memindahkan kekuasaan dari satu elite ke elite lainnya. Pemikiran-pemikiran visioner Gramsci itu dirangkum dalam karya terkenalnya Prison Notebooks, yang kemudian disusun dan diterbitkan dalam berbagai versi, termasuk versi populer berbahasa Inggris Selections from the Prison Notebooks yang diedit oleh Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith pada tahun 1971. Buku ini telah menjadi rujukan penting dalam studi budaya, teori kritis, dan ilmu politik di seluruh dunia. Warisan intelektual Antonio Gramsci adalah pengingat bahwa perubahan sejati tidak hanya membutuhkan massa dan senjata, tetapi juga visi, kesadaran, dan perjuangan panjang di medan yang sering diabaikan yakni budaya, ide, dan pendidikan. Hingga hari ini, pemikirannya tetap relevan, terutama dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh narasi dominan, pengaruh media, dan perang opini di ruang publik. Gramsci mengajarkan bahwa siapa yang menguasai makna, dialah yang menguasai masa depan.

Jika kita bandingkan pemikiran Antonio Gramsci dengan dua filsuf klasik Plato dan Aristoteles maka akan tampak perbedaan mendasar dalam cara mereka memandang kekuasaan, perubahan sosial, dan peran ide dalam kehidupan politik. Plato, dalam The Republic, menggambarkan masyarakat ideal yang dipimpin oleh kaum “filsuf-raja”, di mana struktur sosial bersifat hierarkis dan statis, serta kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada dan harus ditemukan oleh elite terdidik. Gramsci, sebaliknya, percaya bahwa kesadaran masyarakat tidak bersumber dari kebenaran absolut, tetapi dibentuk dan diperebutkan melalui proses sejarah, budaya, dan politik. Ia menolak gagasan elite tetap yang memegang kebenaran, dan justru menekankan pentingnya kelas tertindas menciptakan intelektual organik untuk menantang dominasi yang sudah mapan.

Sementara itu, Aristoteles dalam Politics lebih dekat dengan Gramsci dalam hal melihat politik sebagai bagian dari kehidupan praktis dan sosial. Aristoteles menilai bahwa manusia adalah makhluk politik (zoon politikon) yang secara alami hidup dalam komunitas, dan bahwa keseimbangan serta kebajikan menjadi kunci stabilitas polis. Namun, berbeda dari Gramsci yang sangat menekankan konflik kelas dan hegemonisasi ide, Aristoteles lebih berfokus pada harmoni sosial dan tata aturan moral dalam mengatur negara. Gramsci mengkritisi pendekatan yang terlalu menekankan stabilitas, karena sering kali justru menutupi ketimpangan yang diciptakan oleh dominasi ideologi penguasa. Perbedaan fundamental antara Gramsci dan para pemikir klasik tersebut mencerminkan evolusi cara berpikir politik dari dunia ideal dan moral menuju dunia nyata yang penuh konflik dan pertarungan makna. Jika Plato dan Aristoteles lebih mengedepankan peran struktur dan norma yang telah ditetapkan dalam menciptakan masyarakat yang adil, maka Gramsci justru mengajak kita melihat bagaimana kekuasaan bekerja secara halus namun efektif melalui wacana, institusi, dan budaya. Ia mengingatkan bahwa tidak ada tatanan yang netral, semua tatanan adalah hasil dari perjuangan ide dan kepentingan. Dalam dunia modern yang kompleks ini, warisan Gramsci menjadi sangat berharga untuk memahami bahwa dominasi bukan sekadar soal senjata atau kursi kekuasaan, tetapi juga tentang siapa yang berhasil menguasai pikiran dan hati masyarakat.

Referensi :

- Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers, 1971.

- Gramsci, Antonio. The Antonio Gramsci Reader: Selected Writings 1916–1935. Edited by David Forgacs. New York: NYU Press, 2000.

- Femia, Joseph V. Gramsci’s Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process. Oxford: Clarendon Press, 1981.

- Buttigieg, Joseph A. “The Legacy of Antonio Gramsci.” Boundary 2, Vol. 14, No. 3, 1986, pp. 1–17.

- Plato. The Republic. Translated by Allan Bloom. New York: Basic Books, 1991.

- Aristoteles. Politics. Translated by Benjamin Jowett. Mineola, NY: Dover Publications, 2000.

- Bates, Thomas R. “Gramsci and the Theory of Hegemony.” Journal of the History of Ideas, Vol. 36, No. 2 (1975), pp. 351–366.

- Mouffe, Chantal. The Return of the Political. London: Verso, 1993.

- Crehan, Kate. Gramsci: Culture and Power. Cambridge: Polity Press, 2002.

- Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso, 1985.

Jakarta 25 Juli 2025

Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia