Unilateralisme adalah tindakan atau kebijakan sepihak suatu negara yang diambil berdasarkan kepentingannya sendiri, tanpa persetujuan pihak lain yang terdampak dan tanpa mekanisme bersama seperti negosiasi atau lembaga multilateral. Gejala awal kebangkitan unilateralisme dalam tatanan global kontemporer dapat dilacak pada peristiwa-peristiwa yang mengguncang fondasi kerja sama regional, seperti Brexit.

Keputusan Britania Raya untuk meninggalkan Uni Eropa pada 2016 bukan sekadar peristiwa politik domestik, melainkan sebuah sinyal nyata dari keinginan untuk mengambil kembali kendali penuh atas kedaulatan nasional, sebuah prinsip inti dari unilateralisme. Didorong oleh narasi populis yang menekankan “ambil kembali kendali” atas hukum, perbatasan, dan kebijakan ekonomi, Brexit mencerminkan ketidakpuasan terhadap kompleksitas birokrasi multilateral dan persepsi bahwa keterikatan pada institusi supranasional justru membatasi otonomi negara. Langkah ini menjadi titik awal yang kritis untuk memahami bagaimana ketidakpercayaan terhadap kerja sama multilateral dapat memicu tindakan sepihak yang berpotensi mengikis stabilitas tatanan internasional yang telah dibangun selama puluhan tahun.

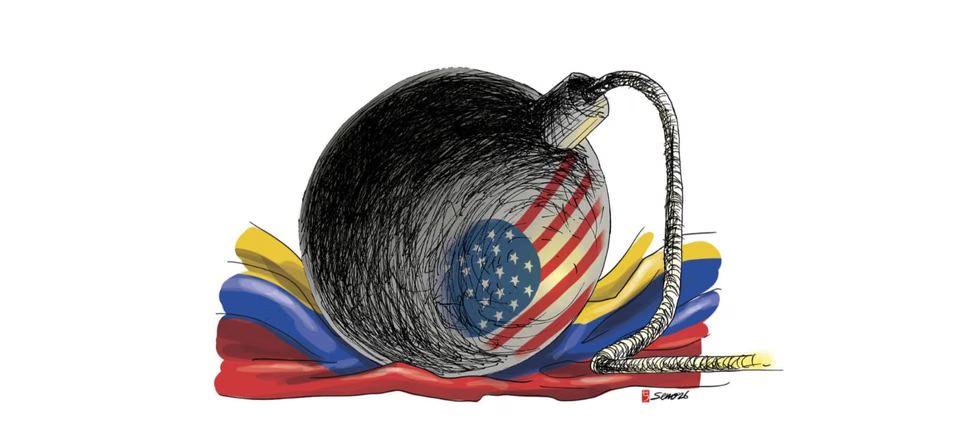

Unilateralisme, atau tindakan sepihak suatu negara berdasarkan kepentingan nasionalnya tanpa koordinasi atau persetujuan negara lain, adalah doktrin yang menempatkan kedaulatan absolut di atas prinsip kolektivitas. Manifestasinya beragam, mulai dari penarikan diri dari perjanjian internasional, pemberlakuan sanksi ekonomi sepihak, hingga intervensi militer tanpa mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebangkitan pendekatan ini tidak terjadi dalam konteks yang tanpa sebab. Ia dipicu oleh setidaknya empat faktor utama. Pertama, persepsi kegagalan multilateralisme. Ketika lembaga seperti PBB dianggap lamban, bias, atau tidak efektif menangani isu krusial, negara kuat cenderung mengambil jalan sendiri. Kedua, naiknya nasionalisme populis. Kepemimpinan politik yang mengusung agenda “negara pertama” (seperti “America First”) memanfaatkan sentimen domestik untuk mendukung kebijakan luar negeri yang independen dan defensif. Ketiga, perubahan dalam keseimbangan kekuatan global. Negara yang merasa kekuatannya menurun atau justru meningkat pesat mungkin menggunakan unilateralisme untuk mempertahankan hegemoninya atau menantang tatanan yang ada. Keempat, isu keamanan yang mendesak, seperti ancaman terorisme, sering dijadikan pembenaran untuk tindakan sepihak yang cepat dan menentukan.

Dampak dari unilateralisme bersifat paradoksal dan multidimensi. Dari perspektif pendukung, pendekatan ini menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan kepastian. Negara tidak perlu terikat pada kompromi yang melelahkan dan dapat melindungi kepentingan domestiknya dengan lebih leluasa. Namun, dari kacamata kritik, konsekuensinya jauh lebih berbahaya dan sistemik. Unilateralisme secara fundamental menggerogoti tata kelola global dengan melemahkan legitimasi institusi internasional dan mengabaikan hukum internasional. Tindakan sepihak menciptakan preseden berbahaya yang dapat ditiru negara lain, berpotensi mengembalikan dunia pada “hukum rimba”. Selain itu, pendekatan ini cenderung meningkatkan ketegangan dan memicu konflik. Sanksi sepihak atau intervensi militer tanpa legitimasi luas sering menuai balasan dan eskalasi, meretakkan hubungan aliansi yang telah lama terjalin. Yang paling krusial, unilateralisme terbukti gagal dalam menangani masalah transnasional yang mendesak, seperti perubahan iklim, pandemi, dan keamanan siber. Isu-isu ini mustahil diselesaikan oleh satu negara saja dan justru membutuhkan solusi kolektif yang terkoordinasi. Negara yang konsisten bertindak sepihak juga berisiko menghadapi isolasi diplomatik dan kehilangan pengaruh lunaknya di panggung global.

Berikut adalah dua studi kasus yang mencolok mengilustrasikan dampak ini. Invasi Irak tahun 2003 yang dipimpin Amerika Serikat tanpa mandat eksplisit Dewan Keamanan PBB adalah contoh klasik unilateralisme militer. Dampaknya bukan hanya instabilitas regional yang berkepanjangan, tetapi juga pelemahan kredibilitas PBB dan lahirnya preseden yang berbahaya. Di ranah yang berbeda, kebijakan “America First” di era Donald Trump mendemonstrasikan unilateralisme ekonomi dan politik. Keputusan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris tentang iklim dan Pakta Nuklir Iran (JCPOA), serta memulai perang dagang dengan Tiongkok, menciptakan gelombang ketidakpastian global dan merenggangkan ikatan dengan sekutu tradisional.

Di dunia yang semakin saling terhubung, ruang gerak unilateralisme menghadapi tantangan yang semakin besar. Realitas abad ke-21 menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun, sekalipun yang paling kuat, yang dapat menyelesaikan masalah global sendirian. Pandemi COVID-19 menjadi pengingat yang nyata betapa kerja sama ilmiah dan koordinasi kebijakan kesehatan global bersifat vital. Ancaman eksistensial seperti perubahan iklim juga membutuhkan respons kolektif yang ambisius. Meskipun demikian, unilateralisme tidak akan punah. Ia akan terus muncul sebagai pilihan politik yang menarik, terutama ketika pemerintah merasa tekanan dan kepentingan domestik lebih mendesak daripada konsensus internasional, atau ketika mereka menganggap kekuatannya cukup besar untuk menanggung risikonya.

Kesimpulannya, unilateralisme merupakan ekspresi dari kedaulatan negara yang paling tegas, namun sekaligus cerminan dari keangkuhan kekuasaan yang bisa berbahaya. Ia menawarkan ilusi kontrol dan kemandirian dalam jangka pendek, tetapi sering kali mengorbankan stabilitas, kepercayaan, dan kerja sama jangka panjang yang esensial bagi perdamaian dunia. Pilihan antara unilateralisme dan multilateralisme pada dasarnya adalah pilihan antara logika kekuatan absolut dan logika tata kelola bersama. Masa depan tatanan global yang lebih stabil dan adil tidak terletak pada tindakan sepihak yang memecah belah, tetapi pada kemampuan untuk mereformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, responsif, dan efektif. Tujuannya adalah agar sistem tersebut dapat menjawab kehawatiran legitimasi yang sering memicu keinginan negara untuk bertindak sendiri. Dengan demikian, menemukan keseimbangan yang bijak antara kepentingan nasional yang sah dan tanggung jawab kolektif terhadap tantangan global tetap menjadi ujian terbesar bagi diplomasi abad ke-21.

Hubungan China–Taiwan adalah contoh paling gamblang tentang bagaimana unilateralisme bekerja di panggung geopolitik, yakni ketika satu pihak mengambil langkah sepihak untuk mengubah “fakta di lapangan” tanpa kesepakatan bersama. Beijing memandang Taiwan sebagai urusan domestik dan menutup ruang tawar dengan perangkat hukum serta tekanan kekuatan, termasuk Anti-Secession Law yang secara eksplisit membuka opsi “cara non-damai” bila dianggap terjadi pemisahan permanen. Dalam praktiknya, tekanan sepihak itu tampil sebagai operasi grey-zone yang berulang, dari demonstrasi kekuatan dan latihan militer, sampai gangguan siber dan bentuk-bentuk paksaan lain yang dimaksudkan untuk mengikis daya tahan politik serta psikologis Taiwan, sekaligus memberi pesan bahwa status quo bisa digeser sedikit demi sedikit oleh tindakan sepihak.

Di sisi lain, Taipei pun dapat dipahami sebagai aktor yang terus mencari ruang manuver, namun setiap gerak yang tampak “sepihak” ke arah penegasan kedaulatan formal segera dibaca Beijing sebagai provokasi, sehingga unilateralisme memicu unilateralisme berikutnya dalam siklus aksi–reaksi. Di atas panggung itu berdiri faktor eksternal, terutama Amerika Serikat, yang berusaha menahan eskalasi lewat kerangka One China policy dan strategic ambiguity sambil tetap menopang kemampuan pertahanan Taiwan, sebuah posisi yang sengaja tidak memberi kepastian penuh agar kedua pihak menahan diri. Karena itu, isu China–Taiwan bukan sekadar sengketa identitas politik, melainkan juga pelajaran keras bahwa ketika unilateralisme dijadikan bahasa utama, diplomasi menjadi aksesori, kalkulasi militer jadi pusat, dan risiko salah hitung meningkat pada setiap episode tekanan berikutnya. Itulah semua yang tengah terjadi di permukaanm bumi ini, sebuah dinamika dipandang sebagai sebuah kondisi yang di sebut sebagai Global Disorder. Sebuah perkembangan dari tatanan dunia yang tengah berkembang ke arah kian tidak stabil dan sekaligus menjadi sulit diprediksi.

Jakarta 9 Januari 2026

Chappy Hakim

Pusat Studi Air Power Indonesia