Pendahuluan: Menemukan Perspektif Baru dari USAFA

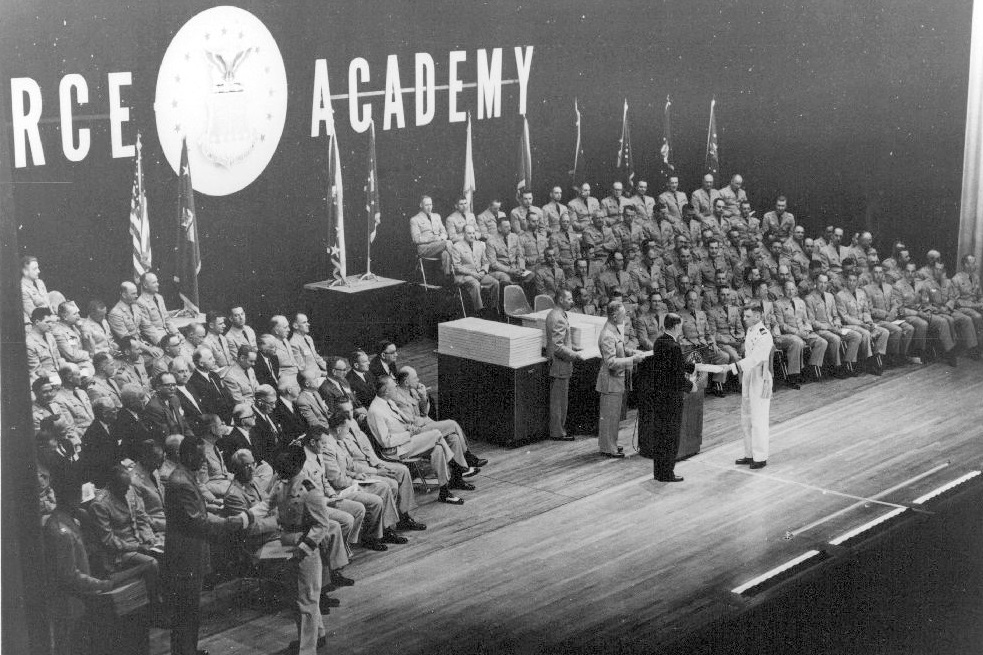

Tahun 1992 menjadi titik penting dalam perenungan saya tentang makna pendidikan yang sesungguhnya. Saat itu, saya berpangkat kolonel dan mengikuti program on the job training serta observational study di United States Air Force Academy (USAFA), Colorado Springs, AS. Saya sebenarnya mengemban tugas untuk memahami bagaimana mereka membentuk calon perwira militer khususnya Angkatan Udara yang sangat melekat dengan teknologi. Namun, saya justru menemukan pelajaran penting dibalik itu yaitu tentang human character development.

Salah satu yang paling mengejutkan bagi saya adalah kebijakan USAFA yang mewajibkan seluruh kadet mengikuti kegiatan seni sebagai bagian dari kurikulum. Musik, teater, sastra, dan seni rupa bukanlah aktivitas pelengkap, melainkan merupakan instrumen utama dalam sistem pendidikan. Saat saya bertanya kepada Komandan Kadet USAFA seorang perwira berbintang satu, mengenai alasan di balik itu, ia menjawab:

“We are not building robots. We are building Officers and Gentlemen. We need them to be balanced — right brain and left brain.”

Jawaban ini sangat menyentuh kesadaran terdalam saya. Dalam dunia militer yang keras dan teknokratik, USAFA tetap menjaga keseimbangan antara logika dan nurani, antara kekuatan dan keindahan, antara keberanian dan kebijaksanaan. Bayangkan tugas mulia dalam mendidik Perwira sebagai sosok yang tidak mustahil nantinya akan mengoperasikan senjata modern termasuk senjata pemusnah masal. Sebuah tugas yang tidak semata memerlukan keterampilan tinggi akan tetapi juga hati nurani sebagai sesama manusia biasa pada umumnya.

Kembali ke tanah air, saya melihat pemandangan kontras yang mencolok. Pendidikan kita — baik formal di sekolah maupun pembinaan militer — cenderung terlalu menekankan aspek kognitif, mengejar angka dan prestasi akademik, namun minim menyentuh ranah afeksi dan karakter. Pendidikan seni dan moral kerap ditempatkan di pinggiran, bahkan kerap dianggap tidak begitu penting.

Ki Hadjar Dewantara pernah berkata,

“Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak.”1. Namun dalam praktiknya, budi pekerti justru menjadi korban utama dari sistem pendidikan yang terlalu pragmatis dan berorientasi hanya pada nilai ujian.

Akibatnya, kita melihat generasi muda yang pintar secara akademik, tetapi miskin empati. Banyak di antara mereka mudah marah, kurang sopan, atau bahkan bersikap brutal. Ini adalah merupakan produk dari sistem yang gagal menyentuh jiwa anak-anak.

Parenting: Pondasi Pertama dan Terkuat

Kegagalan karakter bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi dimulai dari rumah dan lingkungan pergaulan. Orang tua adalah pendidik pertama yang seharusnya menanamkan nilai-nilai dasar seperti jujur, disiplin, hormat, dan kasih sayang. Namun, dalam realitas hari ini, banyak orang tua lebih fokus pada tuntutan akan keberhasilan materi dan prestasi luar anak, bukan pada pembentukan watak dalam.

Padahal seperti dikatakan Maria Montessori:

“The greatest sign of success for a teacher… is to be able to say, ‘The children are now working as if I did not exist.’”2. Artinya, pendidikan sejati adalah pendidikan yang berhasil membebaskan, membentuk kesadaran moral dari dalam — bukan karena takut dihukum, melainkan karena mengerti terhadap apa yang benar.

Nation and Character Building: Misi Kultural yang Terlupakan

Dalam salah satu pidatonya pada tahun 1957, Bung Karno berkata:

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang membangun jiwanya sebelum membangun fisiknya.”3. Namun kenyataan hari ini, pembangunan jiwa bangsa — dalam bentuk pendidikan karakter — telah terpinggirkan. Pembangunan lebih banyak dilihat dari aspek fisik: infrastruktur, teknologi, dan ekonomi. Padahal, sehebat apapun pencapaian materi, akan sia-sia jika manusia-manusia yang mengelola bangsa ini tidak memiliki integritas. Man behind the Gun adalah faktor yang akan sangat menentukan arah perjalanan sebuah bangsa dalam mencapai cita citanya.

Korupsi yang merajalela, kekerasan, ketidakpedulian, dan ketimpangan sosial termasuk premanisme adalah buah dari kegagalan membangun karakter. Kita bisa mencetak seribu insinyur dan ekonom, tetapi jika tidak membentuk manusia jujur dan berempati, negara akan runtuh dari dalam. Mereka akan membunuh impian indah dari cita cita sebuah bangsa yang damai dan sejahtera.

Mengapa Banyak Orang Pandai Tapi Mudah Korupsi?

Pertanyaan ini tampaknya sederhana, namun membawa kita pada akar krisis kebangsaan. Orang-orang yang terlibat korupsi bukan orang bodoh. Mereka lulusan sekolah ternama, bahkan bergelar doktor profesor dan entah apalagi. Namun, mereka kehilangan nurani. Inilah yang dimaksud Plato ketika mengatakan:

“The most important part of education is proper training in the nursery.”4

Karena tanpa pendidikan moral sejak dini, manusia akan tumbuh menjadi makhluk yang mampu berdalih, memanipulasi hukum, bahkan melakukan kejahatan — tanpa sama sekali ada rasa bersalah.

Solusi Strategis: Pendidikan yang Menyentuh Jiwa

- Reorientasi Kurikulum Nasional. Pendidikan karakter tidak boleh hanya menjadi mata pelajaran, tetapi menjadi ruh dalam semua proses belajar. Pendidikan seni dan humaniora harus mendapat porsi signifikan dalam upaya merangsang empati dan imajinasi.

- Parenting Sebagai Gerakan Nasional. Pemerintah dan komunitas harus menjadikan pendidikan pengasuhan sebagai agenda prioritas. Orang tua perlu dibekali kemampuan menjadi pendidik moral bagi anak-anak.

- Keteladanan Tokoh Bangsa. Kita tidak akan berhasil mendidik karakter jika elite bangsa sendiri tidak menjadi teladan. Anak-anak belajar lebih banyak dari tindakan orang dewasa daripada dari teori. Meniru adalah sifat mendasar yang sangat alami dari manusia dalam perjalanan karier dan hidupnya.

- Penguatan Ekstrakurikuler dan Seni di Sekolah. Kita harus mampu mencermati seperti di USAFA dimana seni harus menjadi bagian wajib pendidikan karakter. Anak-anak perlu dilatih tidak hanya sekedar berpikir semata, akan tetapi juga merasakan.

- Revitalisasi Konsep “Tut Wuri Handayani”. Prinsip Ki Hadjar Dewantara harus dihidupkan kembali: bahwa guru bukan penguasa, tetapi penuntun. Anak-anak harus tumbuh dalam kebebasan yang bertanggung jawab, bukan dalam ketakutan yang membuat mereka patuh tanpa mengerti. Bukan lingkungan yang penuh dengan berbagai ancaman.

Demikianlah, Refleksi saya dari USAFA hingga realitas Indonesia hari ini menunjukkan bahwa membangun manusia adalah pekerjaan yang paling strategis dan sekaligus paling sulit. Di dunia militer sekalipun, mereka tidak melupakan pentingnya membentuk karakter. Maka di dunia sipil, apalagi dalam konteks berbangsa, misi membangun karakter seharusnya menjadi centerpiece pembangunan nasional.

Kita tidak sedang berlomba mencetak robot penghafal atau teknokrat tanpa nurani. Kita sedang — atau seharusnya sedang — membentuk manusia Indonesia seutuhnya: cerdas, beradab, dan bertanggung jawab.

Dan semua itu hanya bisa dicapai jika kita serius menata ulang cara kita mengasuh, mendidik, dan membangun jiwa bangsa. Jika gagal, maka kita hanya akan mewariskan negara, tapi kehilangan bangsa.

Daftar Referensi

- Dewantara, Ki Hadjar. Pendidikan. Yogyakarta: Taman Siswa, 1935.

- Montessori, Maria. The Absorbent Mind. Oxford: Clio Press, 1949.

- Plato. The Republic. Translated by G.M.A. Grube. Indianapolis: Hackett Publishing, 1992.

- Sukarno. Pidato-Pidato Kenegaraan Bung Karno. Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1950–1965.

- Noddings, Nel. Educating Moral People: A Caring Alternative to Character Education. New York: Teachers College Press, 2002.

- Lickona, Thomas. Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam Books, 1991.

Footnotes

- Ki Hadjar Dewantara, Pendidikan, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1935). ↩

- Maria Montessori, The Absorbent Mind, (Oxford: Clio Press, 1949). ↩

- Sukarno, Pidato Pembangunan Nasional, 1957. ↩

- Plato, The Republic, trans. G.M.A. Grube, (Indianapolis: Hackett Publishing, 1992). ↩

Jakarta 30 April 2025

Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia